「ユーザー車検」をやったことありますか?

私は車に詳しい知識のない人間ですが、今回初めて「ユーザー車検」にトライし、無事クリアできました。これから、車検を受ける方の参考になればと思い、記事にしました。

「ユーザー車検」、検討してみる価値はありますよ。

なぜ「ユーザー車検」をやってみようと思ったのか

今まで、車検や法定点検は、車を購入したディーラー一択でした。理由は友人がディーラーに勤めていたから。友人への義理から、他の選択肢はありませんでした。しかし、その友人がディーラーを退職したことによって、私の車購入の選択肢は広がりました。

愛車の車検時期が近づき、安価で車検ができないかWeb検索をしたところ、気になるワード「ユーザー車検」をみつけました。本気になって調べてみると、車の深い知識がない一般人でも、ポイントを押さえればユーザー車検は可能のようです。車の運転をして40年以上。今まで「車検は依頼するもの」としか考えたことはなかったのですが、「自分で受けてみる」と思考がチェンジしました。

とは言え、今までやったことのないことです。「本当に大丈夫?」という不安はぬぐえません。そこで、自分自身に判断基準を設けました。車検に必要な書類を見てみて、そこに書かれている内容が理解できなければ、「素直に専門家に依頼する」としたのです。

軽自動車検査協会に行ってみる

愛車は軽自動車です。Web検索で車検は運輸省の外郭団体の「軽自動車検査協会」で受けることがわかりました。実際に「軽自動車検査協会」に行って必要書類を受け取り、雰囲気を感じてみるにしました。結果として、この行動が大成功でした。

窓口の男性職員に「ユーザー車検の書類はどれですか?」と尋ねると、すぐに準備してくださり、丁寧な説明をしてくれました。お礼を言って帰ろうとすると、「ユーザー車検は初めてですか?初めてなら、見学していきませんか?」と声をかけてくれました。なんという神対応!

その足で、検査場の見学コース向かうことができました。事前にブログなどで、どんな検査をやっているのかは調べていましたし、YouTubeで動画も確認していました。しかし、これから自分がやるべきことを目の前でみることができることは、効果絶大でした。書類も特段難しいことはありませんでした。

「これだったら私でもできる!」そんな自信ができました。

車検前の点検整備

「ユーザー車検」に関するブログ記事を見ると、多くの人が点検整備は専門家に任せているようでした。「安心・安全」はお金で購入するものですね。私も、専門家に依頼することにしました。

まずは車を購入したディーラーに「ユーザー車検をやりたいので、2年目点検をしてもらえないか?」と相談してみました。回答は「No」でした。そして、「ディーラーであれば、もっと手厚い点検ができるので、ぜひ車検は自社でやらせてほしい」と説明されました。

これって、「ディーラーの収益が上がるので、ユーザーに高額な費用を負担させて必要以上の点検をしている」というようにも聞こえます。まあ、車は命を載せているわけですから、ディーラーが必要と判断する点検はやっておいた方が良いのかもしれません。「安心・安全」は只ではありませんからね。ただ、手厚い点検は、必ずしも車検に必要ではないようです。

断られたら「次!」ということで、大手カー用品店のオートバックスに相談し、ここも「No」。

ちょっと、心折れかかりましたが、Webで整備工場を調べてみることにしました。「カーと言えばグーネット」のサイトから、近隣3社の整備工場に「ユーザー車検を検討しているが、2年目の点検のみを依頼できるか?」と問い合わせをしました。結果として、3社とも「応諾」の回答でした。費用は12,000円から20,000円程度です。

この3社から実際に依頼したのは、一番最初に回答をくれた整備工場です。ここは、最安値ではなかったのですが、問い合わせをした翌日に回答があり、その後の質問にも迅速に応えてくれて、誠実さを感じたことが理由です。

点検日・車検日の決定

車検は有効期限の1か月前から受けることができます。初めての「ユーザー車検」ですから、失敗した場合も考えて、早い時期を設定しました。そして、点検整備の翌日に車検を受けることにしました。

車検の予約方法は、インターネット、電話、窓口のいずれかかから選ぶことができます。私は必要書類を頂いた際に、これらの予約方法のパンフレットも受け取っていたので、インターネットからの予約にして、希望どうりの日程を組むことができました。

整備工場担当者の説明

2年目点検の結果、特に修理・交換(発煙筒が期限切れで交換は無料)が必要なものはありませんでした。記載した「定期点検用点検整備記録簿(軽自動車)」を受け取ります。費用は、洗車、車内清掃を含めて15,950円でした。自賠責保険(17,650円)の手続きもできるということだったので、併せてお願いしました。

ここで、整備士さんにユーザー車検のブログ情報から、分からないことを質問してみました。

時速40㎞について

Web情報によると、「時速40㎞になるようアクセルを踏むがスピードメーターの値と実測値に乖離があるので、実測値の時速40㎞が、自分の車では何㎞なのか確認しておいた方が良い」とのことでした。そのため、自分の車はスピードメーター上、何㎞出したらよいかを尋ねてみました。すると、「スピードメーターと実測値に5㎞以上の差があるなら整備不良なので不合格になる。自分の車のスピードメーターを見ながら時速40㎞を出したらよい。」とのことでした。

ナルホド!考えてみれば、当たり前のことです。点検整備をクリアしてるのに、スピードメーターと実測値に乖離がある方がおかしいですよね。Web情報も玉石混交です。

予備検査場について

Web検索中、車検のリハーサルみたいなことをやってくれる予備テスト屋さんの存在を知りました。リハーサルを受けられたら安心して車検を受けられると思い、質問してみました。すると、「タイヤの向きとライトの点検をしてくれるが、リハーサルみたいなことはやっていない」と教えてくれました。そして、「車検では今回の点検には入っていない『タイヤの向き』をチェックされるが、現状は問題はない。心配なら、車検場の近くに予備テスト屋で2,000円を支払ってチェックしてもらうと良い。」と説明されました。

「車検前のリハーサルはできない」と分かって、少し不安になりましたが、ないのは仕方ありません。事前にわかって良かったと思いました。

この情報は、私の住んでいる地域の予備テスト屋さんに関してですので、他の地域ではリハーサルみたいなチェックを受けることができるところもあるようです。事前準備は重要ですね。

予備テスト屋で点検

車検場の近くには予備テスト屋さんが数件ありました。車検当日は思ったより、早く到着したので、整備士さんが教えてくれた予備テストを急遽受けることにしました。もちろん整備士さんの説明には、納得はしていましたが、時間もあるし2,000円で安心を買うことにしたのです。

飛び込みでしたが待機者はおらず、予備テスト屋さんはすぐに対応してくれました。点検内容は、機械を使って「ヘッドライトの調整」と「タイヤの向き」の2項目で、時間は10分程度だったと思います。

予備テスト屋さんの壁には、車検前のチェックと車検不合格時のチェックについて価格表示がありました。私が飛び込んだ時間は車検場の休憩時間で、車検不合格のチェックは終わっていたため、混みあっていなかったようです。

いざ車検

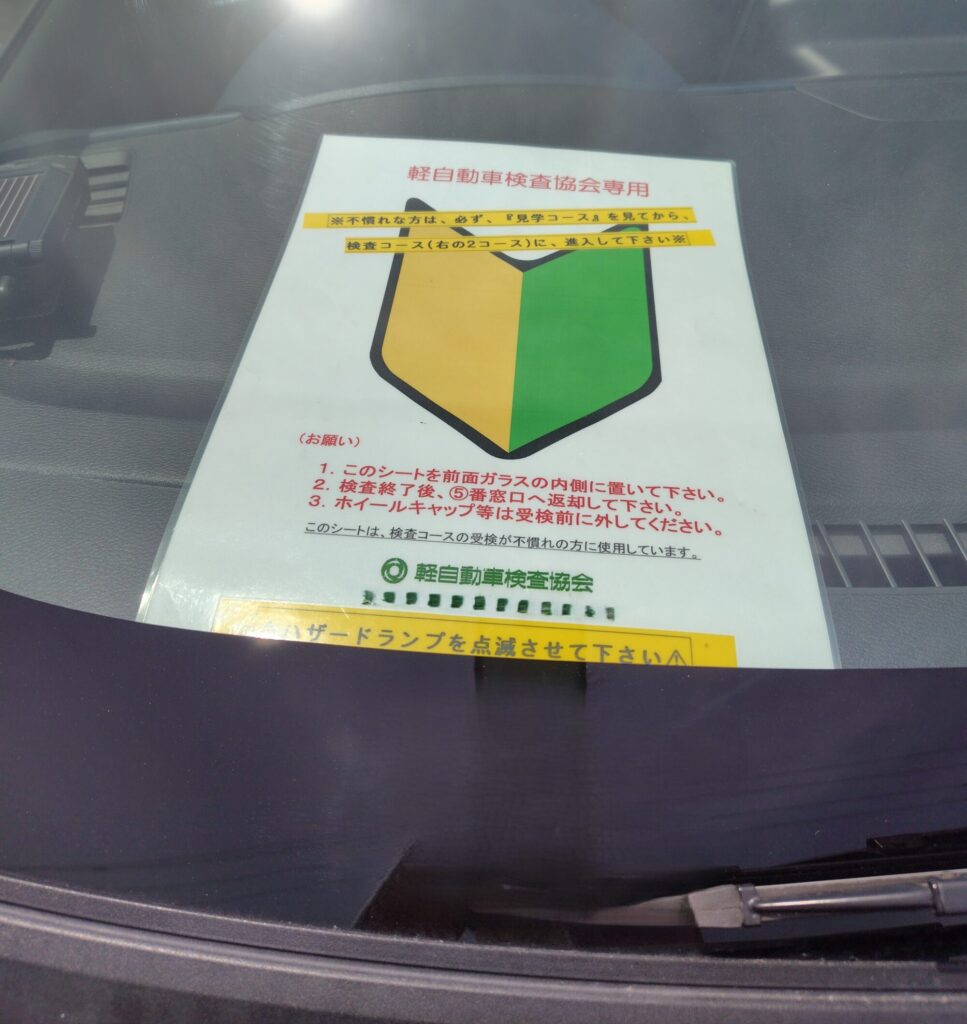

受付開始時間になって、窓口に書類を提出し、「車検手数料:2,200円」と「重量税6,600円」を支払って手続きを終えました。書類不備はなかったので、あっという間です。そして、ユーザー車検が初めてかどうかを確認され、「初心者マーク」のリーフレットを渡されました。そして、以下の注意を受けました。一気に説明されて、一瞬「覚えられるかしら?」と不安になりましたが、リーフレットに説明と同じことが記載されていました。

- ホイールキャップは必ず外しておく

- まず一連の流れを見学し、その後に受検をする

- 「初心者マーク」をフロントガラスの前に置く

- 「不慣れな人用のレーン」で検査を受ける

- 検査場に入る際にはハザードランプを点けたままにしておく

指示されたことを全部やって、いざ受検です。

待機レーン

車検場内に入るまでの待機レーンで、車検項目は始まりました。検査員から「窓を開けるように」と指示され、検査項目の指示があります。私がもたついていると、車外からすぐにサポートしてくれました。初心者マークの効果のようです。

チェックされた項目は、以下のとおりです

・ヘッドライト、フォグランプのON、OFF

・ウインカーのON、OFF

・ワイパーのON、OFF

・ウォッシャー液吐出の状況

検査場内

検査を受けるためには、車に乗り込めるのは運転者のみです。ちょっと心細いですよね。でも、検査場に入ると、女性の検査員が始めから下回りの検査に入る前まで、車外から付き添ってくれました。

検査で運転者が行わなければならないことは、モニター画面でも、機械音声でも説明されるのですが、しょせん機械です。検査員は私の実際の動きに合わせて具体的に指示してくれます。一連の行程は見学をしているものの、実際にやるとなるとてんぱりますからね。これは、本当に助かりました。

検査の順番は、排気ガス ⇒ サイドスリップ ⇒ ブレーキ ⇒ スピードメーター ⇒ ヘッドライト ⇒ 下回りの点検でした。

下回りの検査で車が持ち上がるときには、検査員は交代しましたが、その方も優しい笑顔で「は~い。終わりましたよ。この書類を窓口に出してくださいね~。」とにこやかに声をかけてくれました。う~ん、皆さん親切で優しい!

車検終了

検査員の指示通り窓口に書類を提出したら、数分で手続き終了。車検シールを渡されました。

受付手続きから、車検シールを受け取るまで所要時間は30分。あっという間の時間でした。窓口、検査員の方々には感謝しかありません。

今回の車検で苦労したことを強いて言うなら、車検シールの貼り方にコツが必要だったことくらいでしょうか。シールの裏面には貼り方の動画にアクセスできるQRコードが示されていましたが、それを見ずに説明文だけで貼ろうとして、ちょっと苦労しました。この苦労をしないためには、ぜひとも動画を見てからシールを貼ってください。

シールの裏面に記載されていたURLは以下のとおりです。

ちなみに、車検ステッカーを貼る位置は、令和5年7月から、「運転者席側上部で、車両中心から可能な限り遠い位置」となり、右ハンドルの場合前方に向かって左側から右側に変更です。

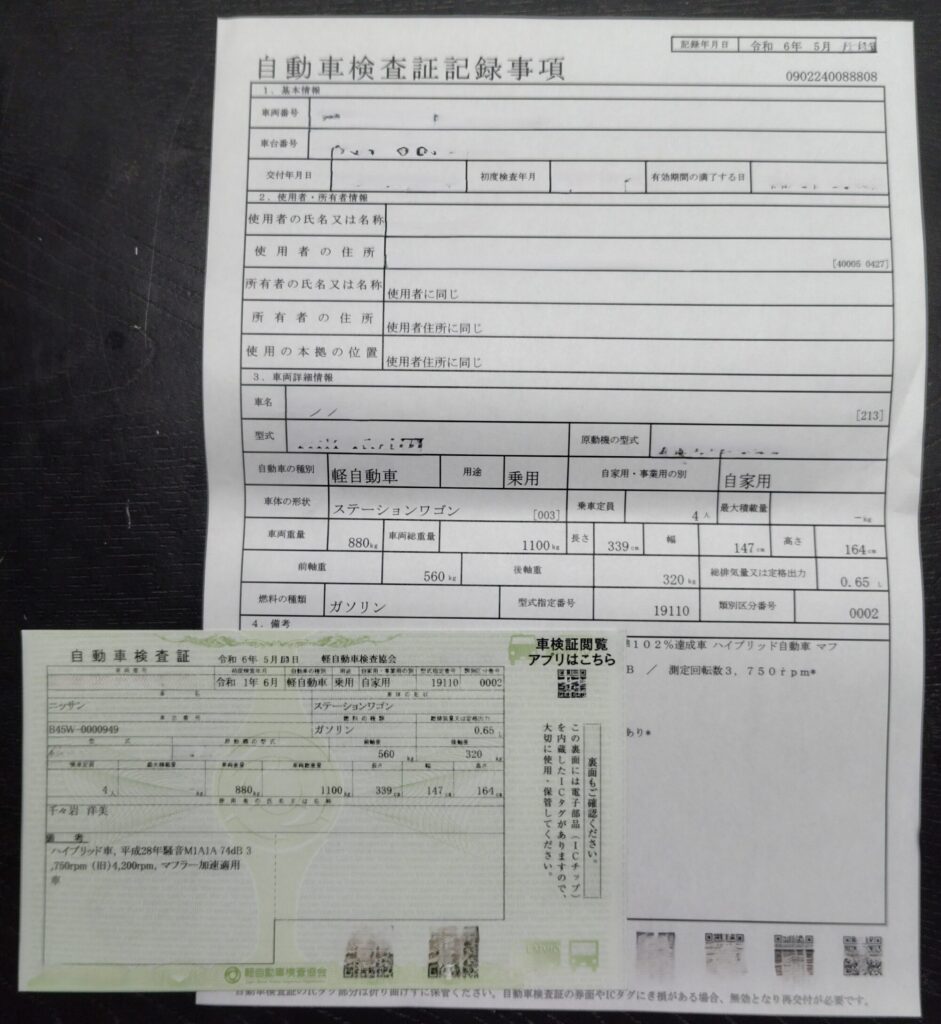

そして、車検証もかなりのサイズダウンで、ICタグが埋め込まれていました。(*_*)

かかった費用

今までディーラーに丸投げで、車検費用の内訳に関心を持ったことはありませんでした。請求された金額を何も考えずに支払っていました。

今回、自分でやってみて、一連の車検にかかる金額は、点検修理費用は整備工場の設定金額であることがわかりました。(そんなの当たり前?汗)つまり、修理や部品交換が必要であればそれだけ高額になりますが、部品代を別にして技術料や追加された点検項目は、整備工場の裁量に大きく左右されるということです。

今回の整備工場での点検では修理や部品交換はなかったため、法定点検の項目のみで基本料金でした。この裁量部分がディーラーよりも、かなり安価だったのです。

ディーラーは、自社が販売している車のことをどこよりも詳しく知っているはずです。だからこそ、必要とする点検項目を含めて他より高い金額を設定できるのですよね。ある意味ブランド代です。

でも、そのブランド代が自分に必要であったかどうか、ユーザー車検を通じて考えることができました。現時点での私の考えは「必要ない」です。

また、車検の検査項目はエンジンルームなどを見るわけはなく、「ちゃんと動くか」を検査している感じでした。法定点検と比較すると、簡略化されたものです。そもそも、12か月ごとの点検は義務ですが、罰則規定はありません。しかし、車検切れは罰せられますよね。とすると、車検って、車の点検整備の最後の砦的な役割なんですかね。まあ、命を預ける車ですから、法定点検は健康診断と思って受けるべきなんですね。それが安心・安全につながりますからね。

ということで、かかった42,290円の内訳は以下のとおりです。私、大満足です。

| 車検手数料 | 2,200円(軽自動車 検査手数料1,800円+技術情報管理手数料400円) |

| 自賠責保険料 | 17,650円 |

| 自動車重量税 | 6,600円(令和元年度登録 880㎏) |

| 2年点検整備料 | 15,950円(洗車+車内清掃付き) |

コメント