平成中村座小倉城公演、今回念願かなって行ってきました!4年前の平成中村座公演を見逃してしまい、あとからの口コミを見て、とても残念な思いをしました。

観劇できて、本当に良かったです。こんなに観客を大事にして楽しませてくれる歌舞伎の公演は初めてです。本当に感激しました。

連日完売!

歌舞伎は「役者がだれであっても、満席にはできない」と言われます。

今年6月の博多座大歌舞伎は、尾上菊之助さんや片岡愛之助さんなど、テレビドラマでも活躍している役者さんが出演していました。しかし、私が観た平日昼公演では、1階A席に高校生の団体客が占めていたのに、それでも空席が目立ちました。

しかし、今回はほとんど残席はありません。一般的に売れ行きが悪いとされる平日の昼公演でさえ、立見席も含めて完売なのです。ちなみに、立見席は当日朝販売のようです。

これはいったい何を物語るのでしょう?それは何より、平成中村座のプロデュース力のように思いました。

地元ゆかりの演目

今回の演目は、以下のとおりです。

<昼の部> 一、義経千本桜 渡海屋、 大物浦 二、風流小倉俄廓彩

<夜の部> 小笠原騒動

小倉が小笠原藩の城下町であったため、歌舞伎に登場しやすい土地柄ではありますが、いずれも、地元に関係する演目です。話の中に地元のことが出てくると、客席は沸きますよね。

エンタメ要素満載

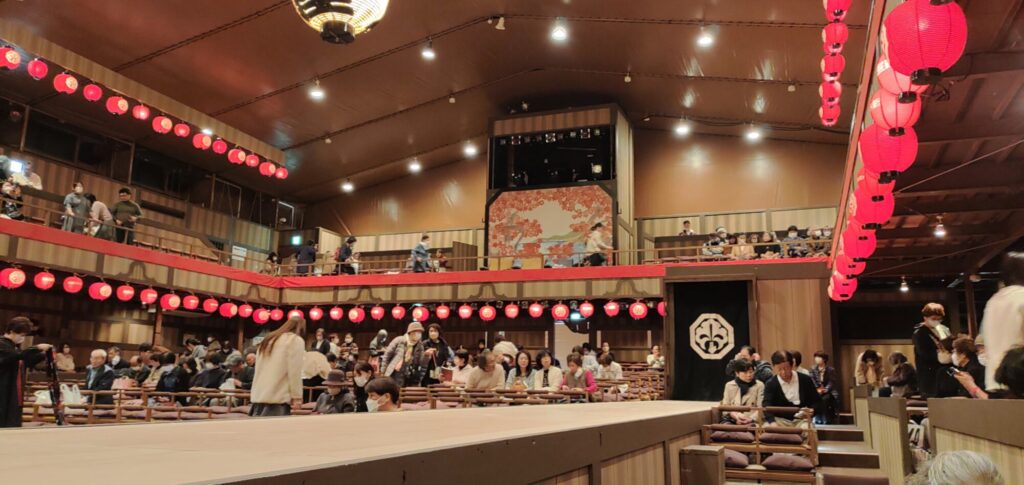

この公演は、特設劇場で、江戸時代の歌舞伎小屋を意識した仕様です。観客は靴を脱がなければなりません。また、客席のセンターブロックとサブセンターブロックの前方は松席で座布団席です。その周辺と後方を囲むよう竹席の長椅子席があります。松席と竹席は同じ16,000円です。

この座布団席は背もたれと分厚い座布団が置かれていますが、椅子の生活に慣れている現代人には、ちょっと敬遠しそうです。それを逆手にとった演出が随所にありました。

役者の客席降りでは、通路を通るだけではなく、座布団席の間隔が広くとっているので、その間を抜けてくれます。また、はしご乗りでは、勘九郎兄弟が観客の頭上すれすれを渡ります。

私は松席(座布団席)のセンターブロックだったので、このはしご乗りを下から見ることができました。

この公演の出演者が勘九郎兄弟をはじめとして、主たる役を演じる橋之助さん、虎之助さん、鶴松さん、歌之助さんなど、まだまだ歌舞伎界では若手です。そんな役者たちが主要な役を何役もこなし、舞踏を舞い、梯子乗りや水からくりなどパワフルに演じてくれました。

そして、主たる役者を支える大部屋役者さんたちもすごいです。身体能力が本当に高いと思いました。その上、はしご乗りの際に、着物を着た勘九郎さんや七之助さんを載せて、観客の頭すれすれに安全に運ぶのですから、とても大変です。

こんな演出をされたら、お客は「また観たい」と思います。実際、わずかに残ったチケットを求めることができないか、お話ししている人を何人も見かけました。

今まで歌舞伎座や博多座で観てきた歌舞伎とは一線を画します。

劇場スタッフのパフォーマンス

どんな公演でも開演前や幕間のトイレには行列ができます。また、この公演は靴を脱ぐ仕様なので、終演後は出口で込み合うので時間差退場でした。丁寧な言葉で説明し、テキパキと動くのは、どこの劇場のスタッフもやります。

しかし、この平成中村座では、お客誘導を担当するお姉さん方が本当に上手いのです。指示が的確で温かみがあり、時にクスっと笑わせる声掛けがあったり。聞くところによると、この劇場スタッフは平成中村座の専属スタッフとか。さすがです。とくに、リーダーシップをとっている恰幅のいい女性のパフォーマンスは秀逸でした。

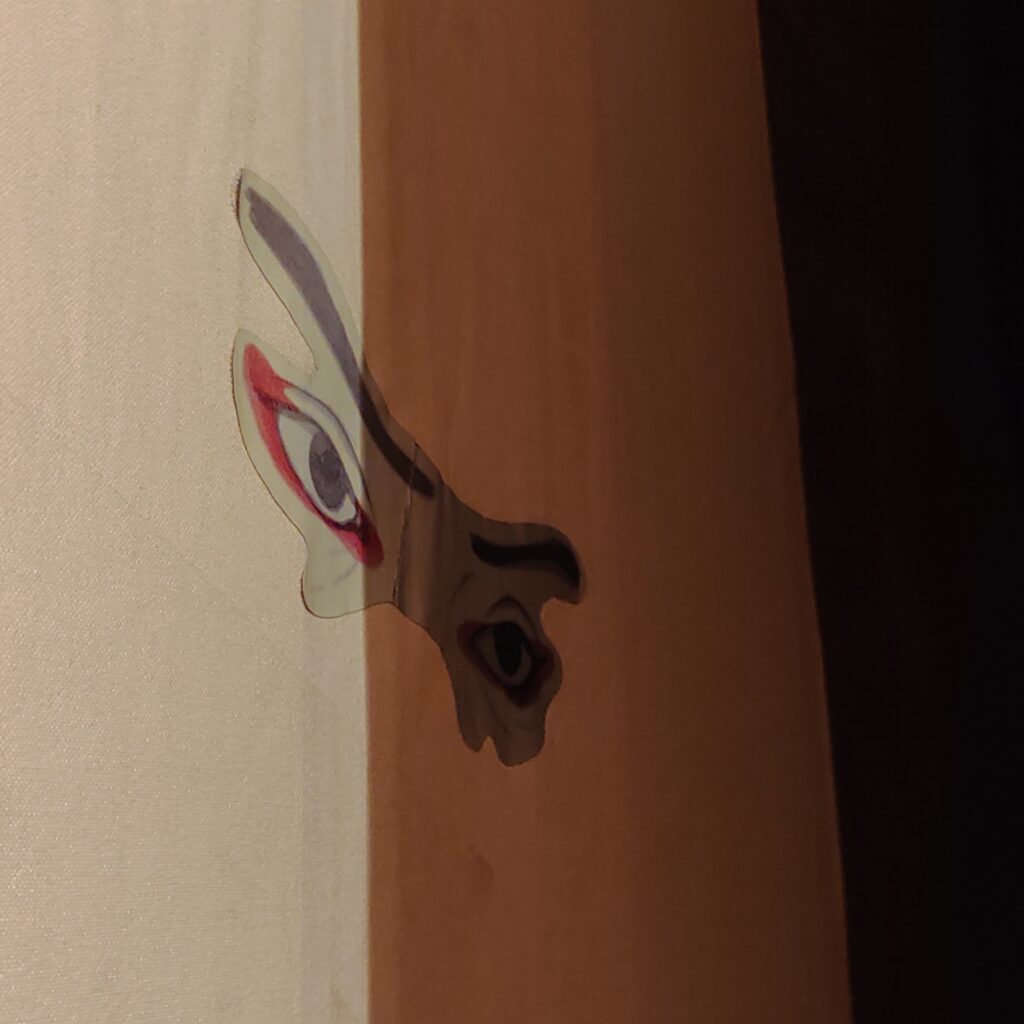

「勘三郎を探せ」

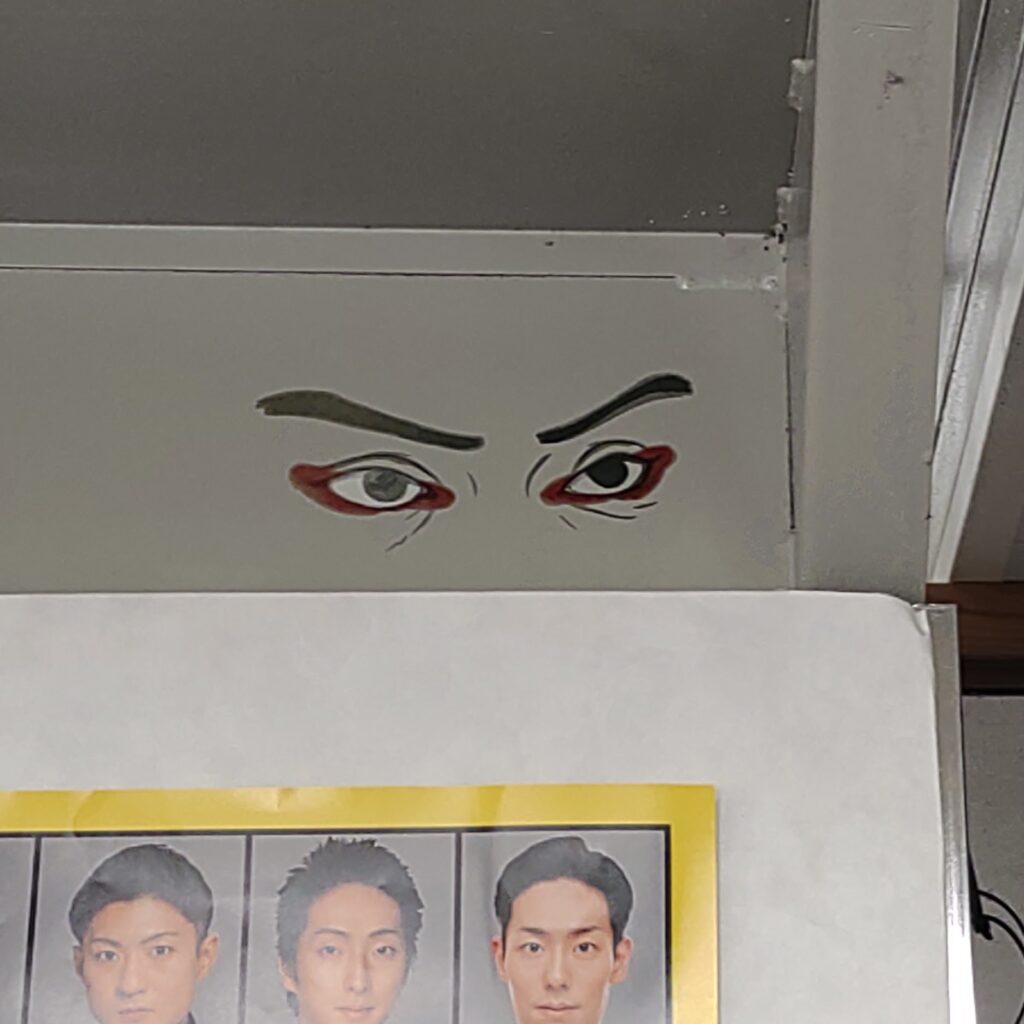

勘九郎兄弟のお父様である中村勘三郎さんは、ディズニーの「ミッキーマウスを探せ」がお気に入りだったとか。

この要素を取り入れて、劇場内に勘三郎さんの隈取を17か所忍ばせています。 開演前や幕間の時間つぶしになります。

私は6か所見つけました。

前述の劇場スタッフであるお姉さん方に尋ねてみると、具体的な場所ではなく、「お客さんの席だったら、〇〇の方向に顔を向けてみてください」とか、「トイレに行く途中を注意して」とか、「お帰りには看板を見てくださいね」とかで興味が引くような説明をしてくれます。さすがです。

ちょっとお節介

小倉城公演を昼の部、夜の部を見てのお節介です。

チケットは座布団席がお勧め

前述のとおり、座布団席の松席と椅子席の竹席は同じ料金です。椅子席にこだわりがないのであれば、ぜひとも座布団席をお勧めします。舞台に近いことはもとより、役者さんとの距離がこれまでになく近くに感じます。

江戸時代は歌舞伎役者はアイドルだったとか。「キャー」って言えますよ。

靴は着脱がしやすいものを

この劇場では靴を脱ぐ必要があり、入口で靴用のビニール袋を渡されます。分散退場をするとは言え、終演後に他の方の迷惑にならないように、着脱が簡単な靴をお勧めします。

荷物はコンパクトに。お土産は終演後に。

長椅子席は椅子の下に荷物を置くことができますが、松席の座布団席はそんな場所がありません。一時預かりのロッカーもありません。必然的に座布団の周囲に置くことになりますが、大荷物だと隣の方に迷惑が掛かります。

また、前述のとおり役者さんが舞台降りをしてくれます。座布団席では、役者さんが座布団の間を抜けて行ってくれます。自分の席に近いところを通ってもらうためにも、できるだけコンパクトにしておくことをお勧めします。

劇場に入る前に地元の民芸品などが売られています。とても素敵ですので、ぜひ見てほしいものです。しかし、買うのは終演後をお勧めします。前述のとおり、大荷物になると役者さんが近づいてくれません。(笑)

防寒対策

平成中村座は特設会場です。常打ちの劇場と遜色なくせり上がりや舞台装置の盆回しがあります。しかし、舞台装置の都合上、建物の外から大道具を入れているようです。そのため、外気が流れてきます。もちろん、暖房が効いていますが、少し寒いです。ショールなどの準備をお勧めします。

ちなみに、私は、防寒対策のショールはジップロックで空気を抜いて、小さくしてからバッグに入れていきました。

勘九郎さんのご挨拶

昼の部の終演後、勘九郎さんのご挨拶がありました。

その中で、勘九郎さんは、「ひ」を「し」と発音していました。具体的には、「日ごろ」を「シゴロ」と聞こえました。

「お若いのに、江戸っ子なのね」と私的にツボでした。もしかしたら、これも演出なのかもしれませんが、ご挨拶にも注目です。

コメント